廃タイヤの取扱い

はじめに

・以下に述べるタイヤ販売店とは、自動車用タイヤの販売(小売・卸)を業として行っている者をいいます。

・以下に述べるタイヤとは、自動車用タイヤをいいます(飛行機タイヤ、自転車用タイヤは含みません)。

・廃棄物処理の態様は多種多様であり、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法という)の解釈については、自治体が地域の実情を踏まえ運用します。判断に迷うことがありましたら、所轄の自治体にご確認下さい。

1. タイヤリサイクルのフロー

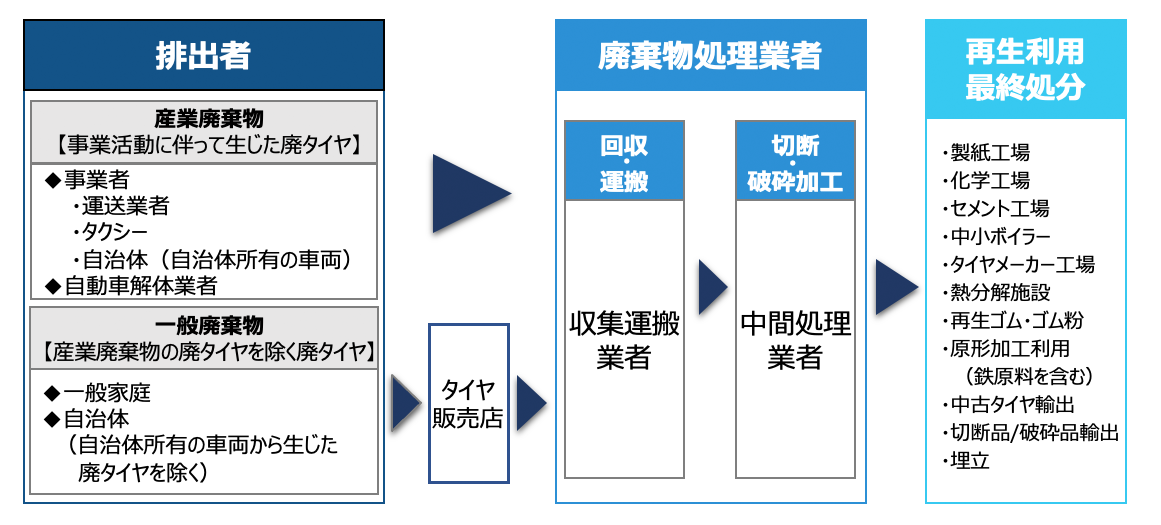

廃タイヤの回収は主に2つに分けられます。

・事業者や解体業者が収集・運搬業者へ直接引き渡すルート(産業廃棄物)

・一般家庭から、または自治体を経由しタイヤ販売店が引き取るルート(一般廃棄物)

収集運搬業者が引き取った廃タイヤのほとんどは、中間処理業者によって切断/破砕加工されたのち、再生利用や最終処分先で有効利用されています。中古タイヤとして輸出されるものや原型加工利用されるものの一部は、切断破砕の過程を経ずにタイヤの形状のまま有効利用されます。

2. 廃タイヤの引取りを希望する一般ユーザーの皆様へ

一般廃棄物の廃タイヤの引取りについて

一般消費者がタイヤを購入した際に不要になったタイヤ(一般廃棄物の廃タイヤ)は、当該タイヤ販売店に処理費を支払って引き取ってもらうことが一般的です。

廃タイヤの適正な処理の観点から、以下の当会会員企業の各営業拠点や販売店においても、一般廃棄物の廃タイヤの引取りを行っています。また、自宅ガレージや物置等に保管していた、不要になったタイヤについても引き取っています。引取りを希望する店舗に、事前に電話をし、廃タイヤの引取りを依頼したい旨をお伝え頂くとともに、具体的な処理費及び引取り方法をご確認下さい。

なお、事業活動に伴って生じた廃タイヤ(産業廃棄物の廃タイヤ)は、引き取ることはできませんのでご注意下さい。

3. 廃タイヤの取扱い(排出事業者の皆様へ)

産業廃棄物である廃タイヤ(事業活動に伴って生じた廃タイヤ)について、排出事業者は、排出者自身で適正に処理(許可業者への委託等)をしなければなりません。

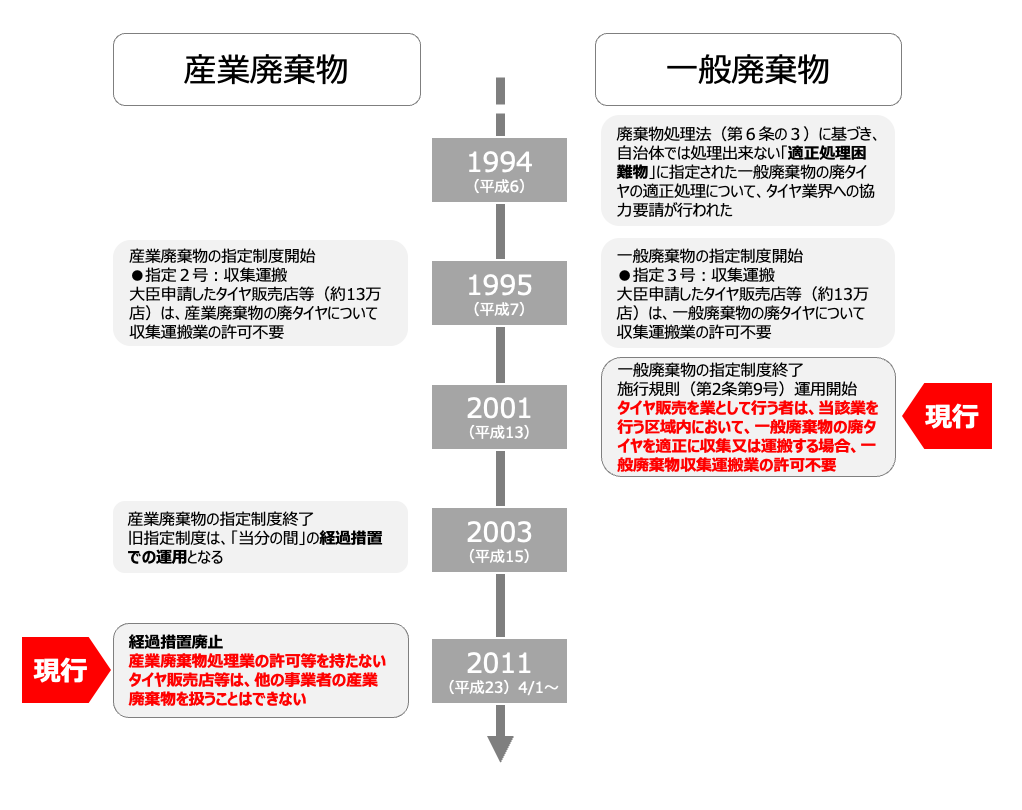

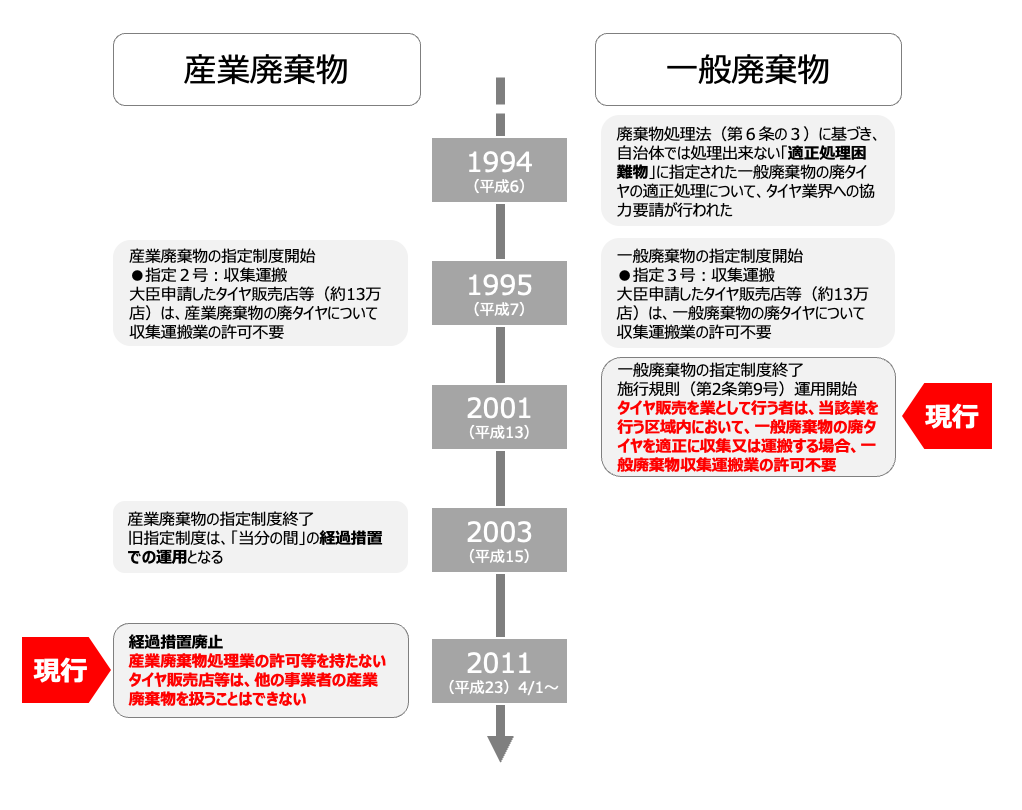

2011年3月まで、産業廃棄物広域再生利用指定制度により、環境大臣の指定を受けたタイヤ販売店では、産業廃棄物収集運搬業の許可なく、産業廃棄物の廃タイヤを引き取ること(処理の受託)ができました。しかし、 廃棄物処理法の改正によりこの制度が廃止され、現在は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有していないタイヤ販売店では、他の事業者の廃タイヤを扱うことができません。

ただし、タイヤ販売店が、タイヤ交換時にサービスとして廃タイヤを引き取ることや、タイヤ販売時に下取りとして、販売商品と同種の廃タイヤを無償で引き取ることは可能です。この場合、当該廃タイヤはタイヤ販売店の産業廃棄物となります。

産業廃棄物の廃タイヤの処理を委託するときは

■参考■

- 環境省 自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱いについて

-

参考:廃タイヤ廃棄物処理法上の取扱いの変遷

廃棄物処理法上の廃タイヤの取扱いは変更が重ねられてきた経緯があります。

タイヤ販売店において、他の事業者の廃タイヤについても、「指定制度」のもと、取り扱うことができた時期がありました。

しかし、指定制度は2011年に終了し、現在は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有していないタイヤ販売店では、他の事業者の廃タイヤを扱うことができません。

Q&A

1)保管場所の設置と表示

2)飛散・流出の防止

3)屋外で容器を用いずに保管する場合は、その高さが省令で定める高さを超えないようにすること

4)ねずみ・害虫・悪臭の発生など生活環境上の支障が生じないようにすること

また、消防法上、タイヤは危険物ではありませんが、新品、廃タイヤにかかわらず3,000kg (PC10kg/本換算で300本相当)を超えると指定可燃物扱いとなり、3,000㎏以上のタイヤ/廃タイヤを貯蔵・取扱う場合には、位置・構造や設備について市町村の火災予防条例に定められた技術上の基準を遵守し、また、あらかじめ消防長(消防署長)に届け出が必要です。タイヤは可燃性物質ですので、火気類を近づけないよう留意が必要です。なお、屋外で廃タイヤを一定量以上保管する場合、届け出やその管理等について、条例で定められているケースがあります。

4. 廃タイヤの取扱い(タイヤ販売店の皆様へ)

- 廃棄物処理法 第一条

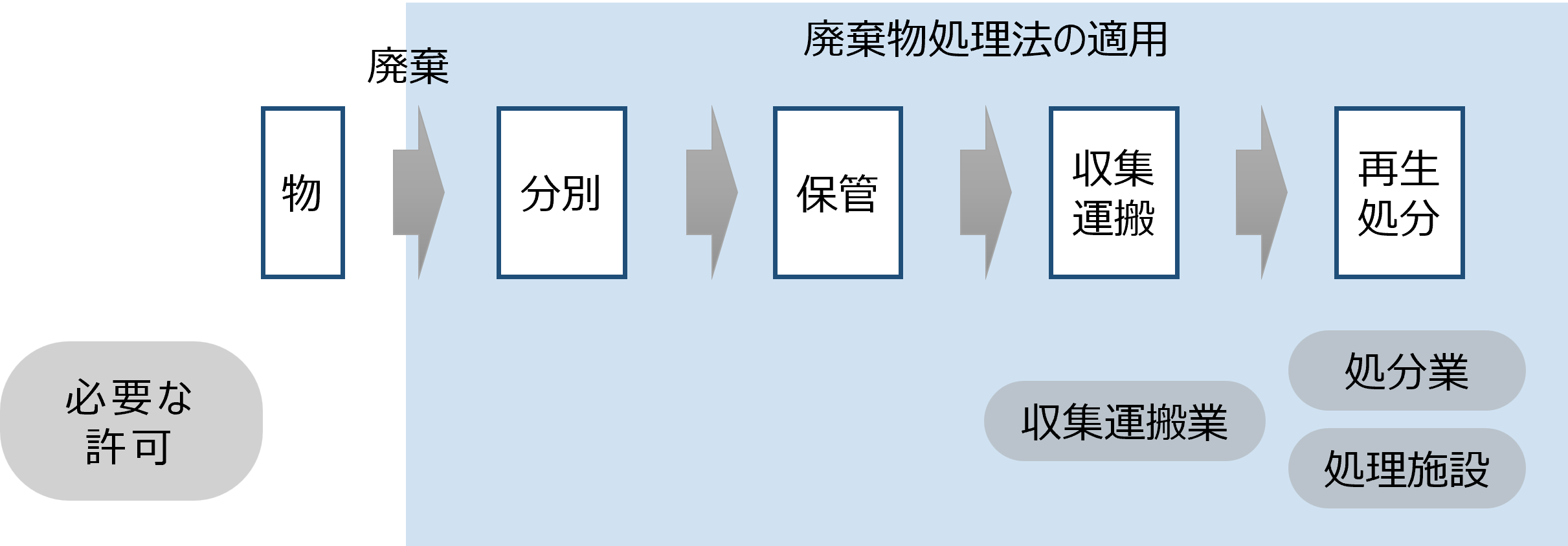

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

廃棄物処理法第一条では、廃棄物の適正な処理に関する一定の流れを明示的に規定しています。以下、この流れに沿って述べます。

廃棄物処理の流れと必要な許可

(1) タイヤの廃棄-廃タイヤか否かの判断-

環境省「行政処分の指針について(通知)」 環循規発第2104141号(令和3年4月14日付)

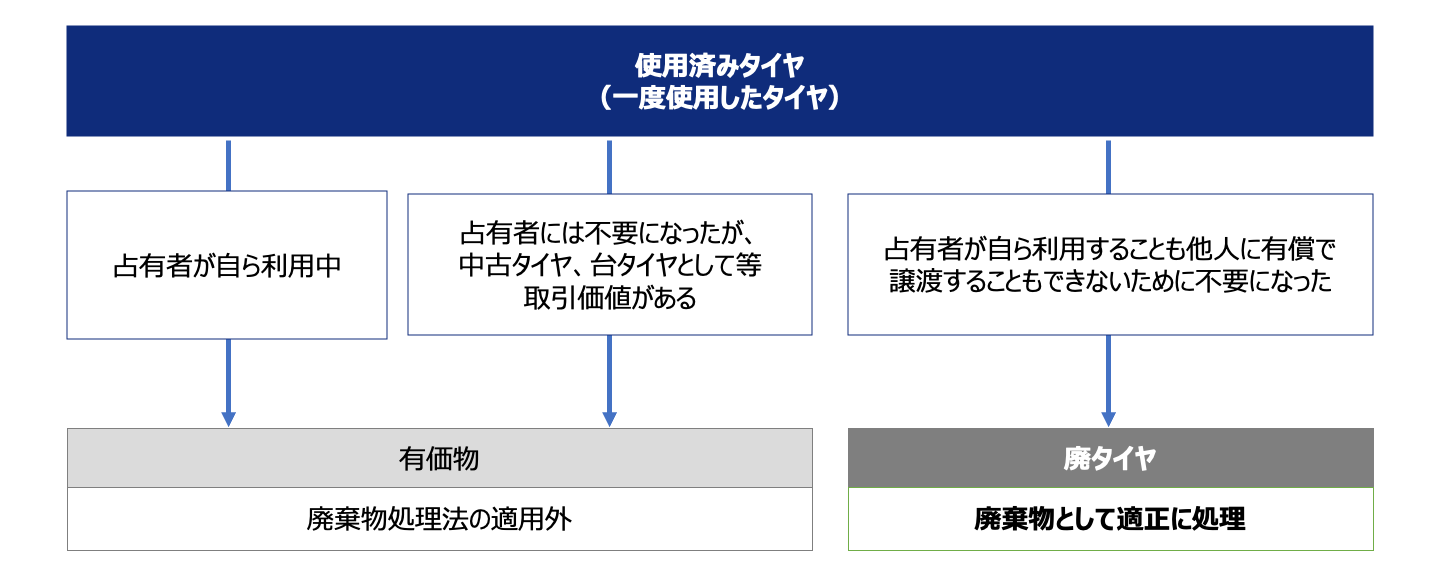

廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で譲渡することができないために不要となったものをいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

廃棄物かどうかは、①物の性状 ②排出の状況 ③通常の取扱い形態 ④取引価値の有無 ⑤占有者の意思 等を総合的に勘案して判断されます。使用済みタイヤ(一度使用したタイヤ)の全てが廃棄物(廃タイヤ)になる訳ではありません。

◆タイヤにあてはめると◆

ポイント

■参考■

-

参考:廃棄物該当性-野積みされた使用済みタイヤについて

廃棄物である使用済みタイヤを有価物であると称して野積みすることを防止するため、その判断基準が明確化されています。

廃棄物である使用済みタイヤを有価物等であると称して野積みすることにより、生活環境保全上の支障が生じている事案の発生に対し、廃棄物行政を主管する各都道府県・各政令市産業廃棄物行政主管部(局)長においては、廃棄物の適正な処理を実施するため、下記事項に留意の上、措置命令等の行政処分をもって厳正に対処すること。

- 廃棄物とは、占有者が自ら利用し、又は他人に有償で売却することができないために不要になった物をいい、これらに該当するか否かは、その物の性状、排出の状況、通常の取扱い形態、取引価値の有無及び占有者の意思等を総合的に勘案して判断すべきものであること。

- 占有者の意思とは、客観的要素からみて社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思であること。

- 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであると認識しているか否かは、廃棄物に該当するか否かを判断する際の決定的な要素になるものではないこと。

- 占有者において自ら利用し、又は他人に有償で売却することができるものであるとの認識がなされている場合には、占有者にこれらの事情を客観的に明らかにさせるなどして、社会通念上合理的に認定し得る占有者の意思を判断すること。

- 使用済みタイヤが廃棄物であると判断される場合において、長期間にわたりその放置が行われているときは、占有者に適正な保管であることを客観的に明らかにさせるなどして、客観的に放置の意思が認められるか否かを判断し、これが認められる場合には、その放置されている状態を処分として厳正に対処すべきこと。

- 長期間にわたる放置とは、概ね180日以上の長期にわたり乱雑に放置されている状態をいう。

- 占有者に明らかにさせる事情とは、再生利用するために使用済みタイヤを有償で売却するもので、かつ履行期限の確定した具体的な契約が締結されていること。

-

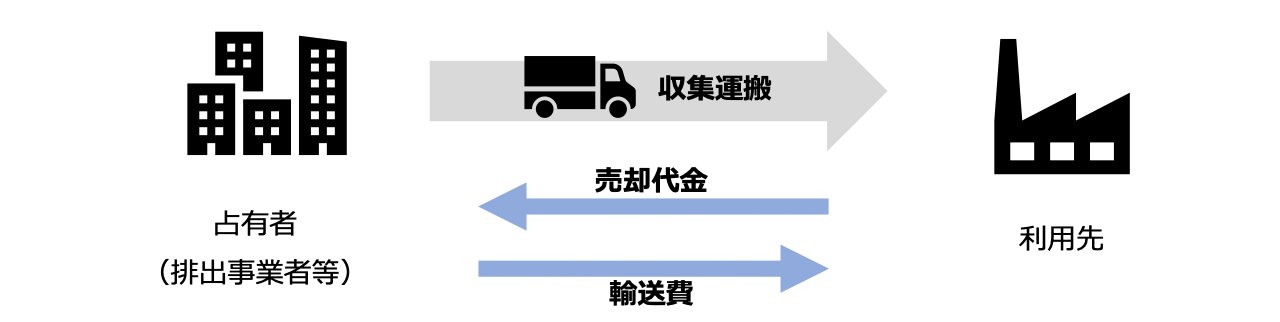

参考:廃棄物該当性-輸送費が売却代金を上回る場合

引渡し側が負担した輸送費が売却代金を上回る場合、運搬時の廃棄物該当性については、自治体が判断をします。

なお、収集運搬時において有価物の場合、通常の有価物の運用方法と同様に、マニフェストは不要であり、一般車両・船舶での運搬が可能です。

第四 「廃棄物」か否か判断する際の輸送費の取扱い等の明確化

1 産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用又は電気、熱若しくはガスのエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合においては、引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合であっても、少なくとも、再生利用又はエネルギー源として利用するために有償で譲り受ける者が占有者となった時点以降については、廃棄物に該当しないと判断しても差し支えないこと。

ポイント

引渡し側が負担した輸送費 > 売却代金 の場合 ・・・ 輸送時は廃棄物か否か

➡ 自治体が判断をします。

-

参考:古物営業法

- 目的

盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする

(管轄は、都道府県公安委員会) - 古物の定義

一度使用された物品(中古品)、若しくは使用されない物品で使用のために取引された物(新古品)又はこれらの物品に幾分の手を加えた物 - 古物商の許可が必要な場合

古物を他人から買取り、これを販売するなどの営業行為(古物営業)を行なう場合

※ 無許可営業:3年以下の懲役又は100万円以下の罰金(古物営業法第31条第1号) - 古物商の許可が不要な場合

- 1回的に行なう場合

- 自分で使うために古物を購入する場合

- 自分の所有する古物を販売する場合(ただし、転売目的で購入した古物を反復継続的に売る場合は必要)

- 無償で譲り受けた物を販売する場合

- 顧客に販売した商品を直接買い戻す場合(販売した現品その物に限る)

- 古物を原材料として購入する場合

- 義務

取引相手の身元確認義務(古物営業法第15条)

取引記録(帳簿)の作成義務(古物営業法第16条)- 取引日

- 品目及び数量

- 古物の特徴

- 取引相手の住所・氏名・職業・年齢

- 身元確認方法

- 目的

(2) 廃タイヤの分別

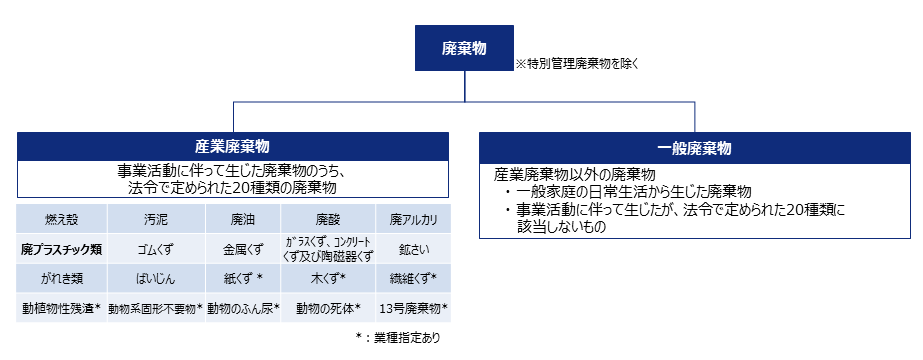

廃棄物は、産業廃棄物か一般廃棄物のいずれかに分類されます。

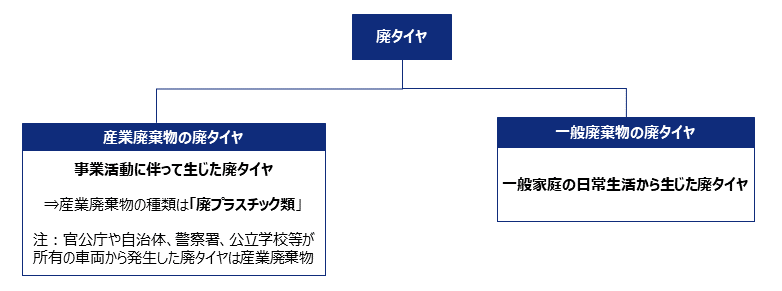

◆タイヤにあてはめると◆

廃タイヤは、産業廃棄物の廃タイヤか一般廃棄物の廃タイヤのいずれかに分類されます。

ポイント

廃タイヤは、

・産業廃棄物廃プラスチック類の廃タイヤ

・一般廃棄物の廃タイヤ

のいずれかに分類されます。

①タイヤ販売店での取扱い【産業廃棄物の廃タイヤについて】

産業廃棄物収集運搬業の許可を有しないタイヤ販売店は、他者の産業廃棄物の廃タイヤを扱うことはできません。※

ただし、タイヤ交換というタイヤ販売店の事業活動に伴って排出された廃タイヤや、新しい製品を販売する際に商慣習として同種の使用済みのタイヤを無償で引取り、収集運搬する下取り行為の場合は、引き取ることが可能です。

この場合、引き取った廃タイヤは、当該タイヤ販売店自身の産業廃棄物となります。当該タイヤ販売店が排出者として適正に処理しなければなりません。

※ 2011年3月までは、廃棄物処理法で定められた「産業廃棄物広域再生利用指定制度」により、環境大臣の指定を受けたタイヤ販売店では産業廃棄物処理業の許可なく、産業廃棄物である廃タイヤの引取り(処理の受託)をすることができましたが、この制度は廃止されました。現在は、他の産業廃棄物と同様に、産業廃棄物である廃タイヤの引取り(処理の受託)をするには、産業廃棄物収集運搬業の許可が必要になります。

■参考■

- 環境省 自動車用ゴムタイヤが産業廃棄物となったものの取扱いについて

-

参考:廃タイヤ廃棄物処理法上の取扱いの変遷

廃棄物処理法上の廃タイヤの取扱いは変更が重ねられてきた経緯があります。

タイヤ販売店において、他の事業者の廃タイヤについても、「指定制度」のもと、取り扱うことができた時期がありました。

しかし、指定制度は2011年に終了し、現在は、産業廃棄物収集運搬業の許可を有していないタイヤ販売店では、他の事業者の廃タイヤを扱うことができません。

②タイヤ販売店での取扱い【一般廃棄物の廃タイヤについて】

一般廃棄物の廃タイヤは、廃棄物処理法のいわゆる「適正処理困難物」 に指定されており、廃棄物処理法施行規則第2条第9号※に適合するタイヤ販売店は一般廃棄物の廃タイヤを、引き取ることが可能です。なお、廃タイヤ処理料金を収受する場合については、タイヤ公正取引協議会が運用する「タイヤの表示に関する公正競争規約」において「少なくとも店頭の2箇所(店内及び店外)に表示するものとする」と規定されています。

- ※ 廃棄物処理法施行規則第2条第9号:タイヤ販売店が一般廃棄物収集運搬業の許可不要の扱いを受ける条件

- 自動車用タイヤの販売を業として行う者

- 当該業を行う区域において、一般廃棄物の廃タイヤを適正に収集又は運搬するもの

- 一般廃棄物処理基準に従うこと

- 欠格要件に該当しないこと

- 不利益処分を受け、その不利益処分のあった日から5年を経過しないものに該当しないこと

廃タイヤの適正処理困難物指定について

一般廃棄物の処理は市町村が行うことが原則ですが、全国的に市町村の設備や技術では適正な処理が困難となっている物について、環境大臣はいわゆる「適正処理困難物」に指定することができます(廃棄物処理法第6条の3)。指定された物について、市町村は当該製品の製造/加工/販売等を行う事業者に対し必要な協力を求めることができます。

廃タイヤについては、1994年に適正処理困難物に指定され(衛環197号)、タイヤ業界が当時の社団法人全国都市清掃会議適正処理困難指定廃棄物対策協議会とタイヤ業界の協力内容について協議、合意しています。その後、一般廃棄物の廃タイヤについて一般廃棄物収集運搬業の許可不要となるタイヤ販売店を規定する廃棄物処理法施行規則第2条第9号の条文ができ、現在、これに適合するタイヤ販売店は一般廃棄物の廃タイヤを引き取ることが可能です。

【参考】

- 1994年 適正処理困難物指定時の文書:衛環197号(1994(平成6)年6月20日付)

- 2001年 廃棄物処理法施行規則第2条第9号公布時の文書:環廃対133号(2001(平成13)年3月30日付)

【留意点】

- タイヤ販売店(小売店)がタイヤ販売店(卸)に一般廃棄物の廃タイヤについて処理を依頼する事例が存在しますが、その場合は依頼の事実を明示できる記録を書面で残すことが望まれます。

産業廃棄物については、契約締結やマニフェスト交付が義務付けられているため、廃棄物の経路は、契約書や産業廃棄物管理票(マニフェスト)により明示できます。一方、一般廃棄物について、契約締結やマニフェスト交付の義務はありません。しかし、タイヤ販売店が一般廃棄物の廃タイヤを扱う条件のひとつに「適正に収集又は運搬するもの」と規定があることから、適正に収集又は運搬していることを客観的に明示できるよう、一般廃棄物の廃タイヤについても、タイヤ販売店(小売店)からタイヤ販売店(卸)への依頼の書面等廃タイヤの経路を明示できる書面をタイヤ販売店に保管し、マニフェストを交付することが、望ましい処理といえます。 - タイヤ販売店が一般消費者から費用を収受し引き取った廃タイヤについて有価物を選別し売却する行為は、一般消費者が意図しなかった場合、問題が生じる懸念があります。一般消費者から事前了解を得ない限り、行うべきではありません。

- ホイール付の廃タイヤは廃タイヤとして引き取りが可能ですが、ホイール単体は適正処理困難物には該当しません。

(3) 廃タイヤの保管

廃棄物処理法に規定される保管基準を遵守しなければなりません。

- 1)囲いの設置

- 2)掲示板の設置※1

- 3)飛散、流出、悪臭発散の防止措置

- 4)屋外で容器を用いずに保管する場合の高さ制限※2

- 5)ねずみ・害虫の発生予防対策

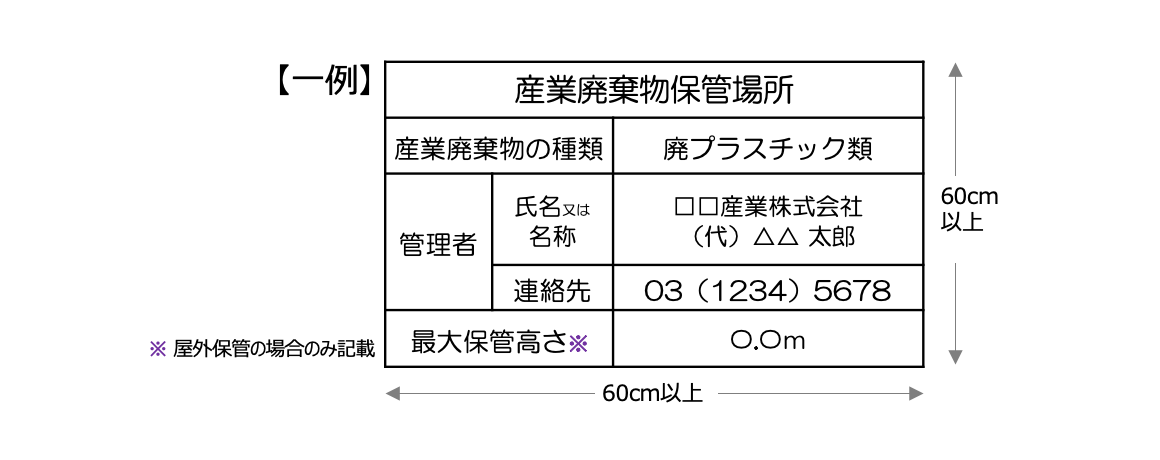

※1 保管場所には見やすい箇所に掲示板を設置

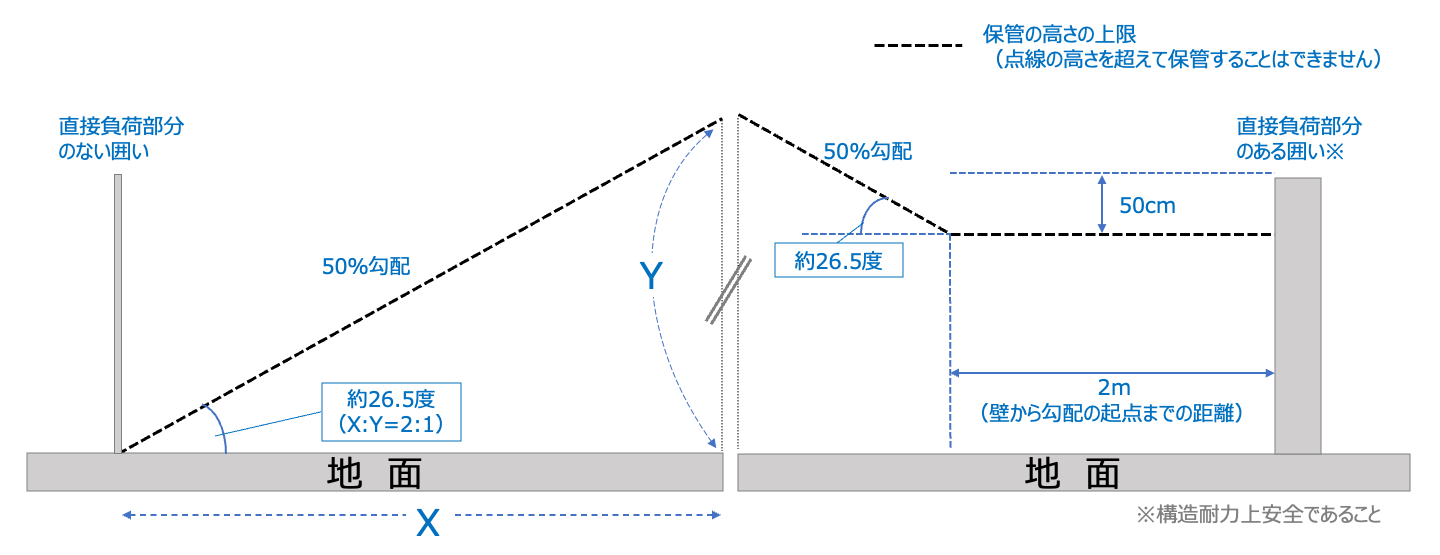

※2 廃棄物を屋外で容器を用いずに保管する際は次の高さの上限を超えないこと

・囲い内側2m超:50%勾配

ポイント

タイヤは消防法上、危険物ではありませんが、新品、廃タイヤにかかわらず、3,000kg(PC10kg/本換算で300本相当)を超えると 指定可燃物 扱いとなり、位置・構造や設備について市町村の火災予防条例に定められた技術上の基準を遵守し、また、あらかじめ消防長(消防署長)に届け出が必要です。保管にあたっては、可燃性物質であることを念頭に置き、防火を心掛け、また、特に屋外に保管する場合は放火されないよう、また、自らも火気類を近づけない(例:喫煙場所設置を離す)よう、留意が必要です。

なお、屋外で廃タイヤを一定量以上保管する場合、自治体によって、届け出やその管理等について、条例で定められているケースがあります。

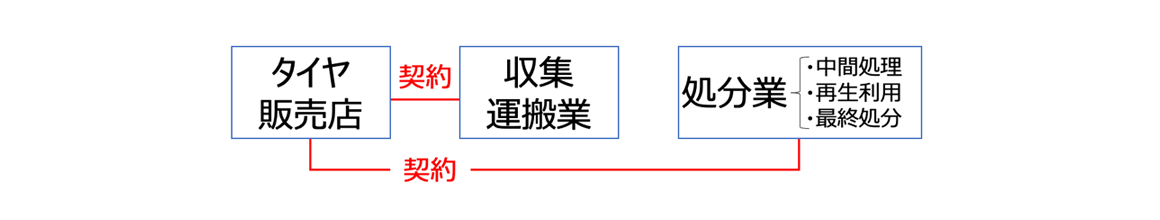

(4) 廃タイヤの収集運搬・処分の委託

廃棄物処理法に規定される委託基準を遵守しなければなりません。

1)委託業者の選定と契約※1

2)書面で処理の委託契約を締結

3)産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・確認・管理※2

※1委託業者の選定と契約

●委託業者の選定① 許可に関する確認

| 産業廃棄物の廃タイヤ | 一般廃棄物の廃タイヤ | ||

| 収集 運搬 業者 |

|

|

|

| 中間 処理 業者 |

|

|

|

| 共通 | ・有効期限が切れていないこと | ||

|

|||

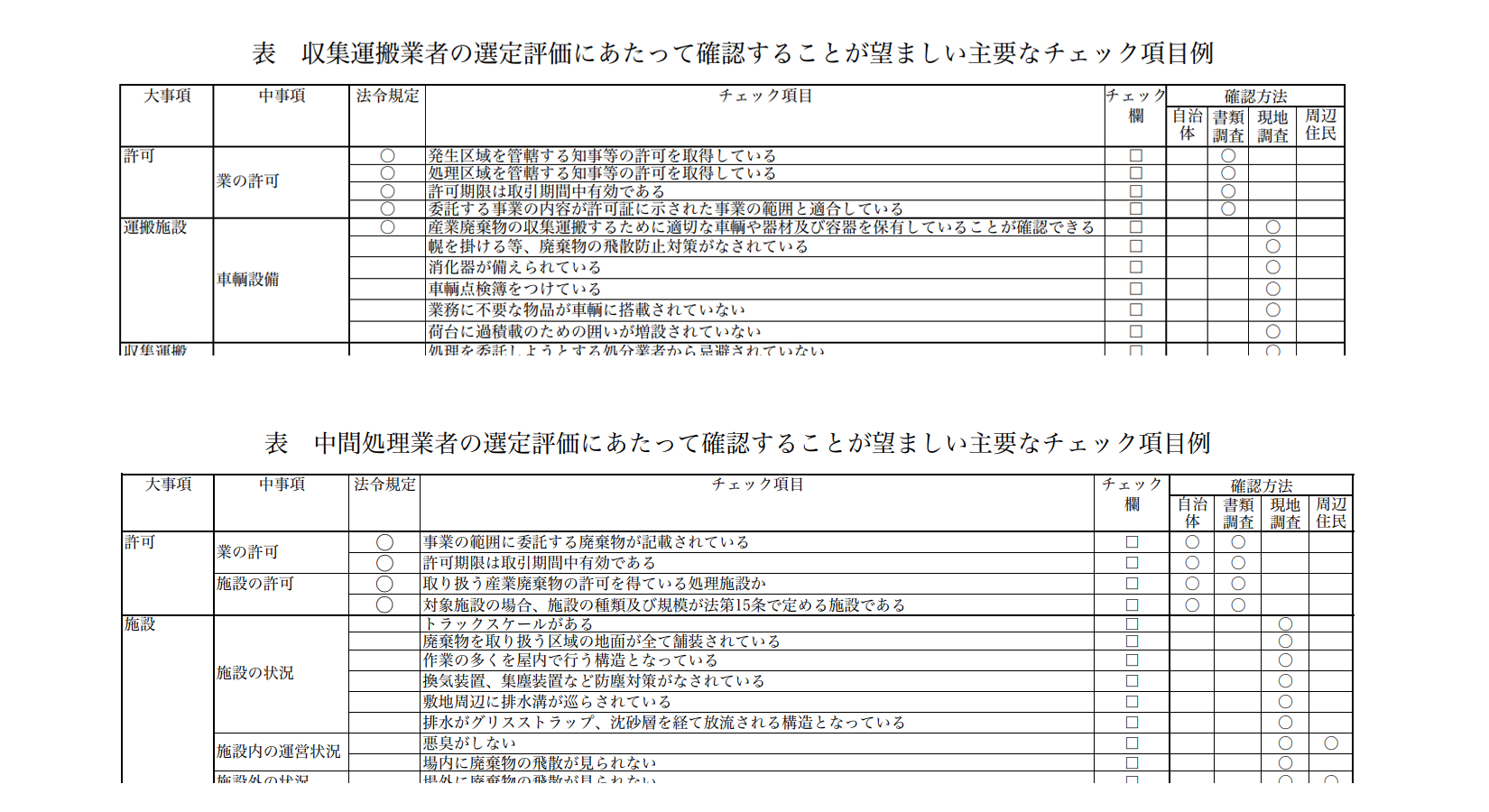

●委託業者の選定② 事業実態等に関する確認

処理業者の選定評価にあたり確認することが望ましい主要なチェック項目については、経済産業省が「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」の中で例示しています。自治体でも、ホームページにチェック事例を掲載しているところがあります。

チェック事例

経済産業省「排出事業者のための廃棄物・リサイクルガバナンスガイドライン」より

●委託業者との契約

廃タイヤの処理を第三者に委託する場合、収集運搬と処分(中間処理又は再生利用・最終処分)のそれぞれと契約することが必要です。ただし、収集運搬と処分を同一の者に委託する場合は、1つの契約にまとめることができます。

契約書は、契約が終了した日から5年間保存します。

ポイント

・委託先が有する許可の内容が廃棄物処理の現状と合致しなければ無許可業者への委託になってしまうため、注意が必要です。

・現地確認は、廃棄物処理法上は努力義務ですが、条例や要綱で実施を義務付けている自治体もあります。

・委託先において不適正な処理が発覚した場合、委託者が委託先選定の過程で、適正な処理料金か否かを把握するための措置(複数の業者の見積もりを取る等)を取っていたことを証明できないと、委託者も措置命令の対象になり得ます。業者の選定を適切に行い、その過程の記録を明確に残すことが必要です。

※2産業廃棄物管理票(マニフェスト)の交付・確認・管理

産業廃棄物管理票(以下、マニフェスト)制度は、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、受託者に対してマニフェストを交付し、処理終了後に受託者からその旨を記載したマニフェストの写しの送付を受けることにより、委託内容どおりに産業廃棄物が処理されたことを確認することで、適正な処理を確保する制度です。

なお、マニフェストは廃棄物処理法では産業廃棄物に対して義務付けられているものですが、(2) 廃タイヤの分別②タイヤ販売店での取扱い【一般廃棄物の廃タイヤについて】の【留意点】でも述べた通り、タイヤ販売店が適正に収集又は運搬していることを明示できるよう、一般廃棄物の廃タイヤについてもマニフェストを交付することが、望ましい処理といえます。

5. 研修会のご案内

廃タイヤの取扱いに関する不安や疑問にお応えします。

JATMAでは、当会会員企業やその系列販売会社/販売店を対象とした、廃タイヤの適正処理研修会をご要望に応じ、随時開催致します。ご希望の日時や内容等、まずはご相談ください。

なお、当会会員企業以外の販売会社/販売店につきましても、できるだけご要望にお応え致しますので、お問合せください。

※当会会員メーカー/会員メーカー系列販売会社が主催の場合は、費用は頂きません。

※1)資料はデータでのお渡しとなります。印刷は各自でお願いします。

※2)講師の移動距離/時間によって、ご相談させて頂く場合があります。

※3)JATMA旅費規程に準じます

研修会の御希望は… info-recycle@jatma.or.jp

【記入事項】

① 会社名 ② 担当者名 ③ 担当者連絡先(メールアドレス)

④ 業態区分(下記から選択)

⑤ 取引先タイヤメーカー/販売会社(下記から選択)